スウェーデン生まれの家具専門店イケアで販売されている組み立て式の机、MICKE。子どもの学習机にも、また大きな配線口もあるのでパソコンデスクにも使える、便利な机です。

さて、このMICKE、ほかのイケアの家具と同様に組み立て式となっていますが、「こういうの組み立てるのはちょっと苦手…」という方もいるかと思います。

というわけで、実際に買ってみた。

今回はイケアの店頭で購入して配送をお願いしました。クルマで持って帰ることもできますが、箱のサイズは107cm×52cm×17cm・重量は27.4kgありますので、クルマに載るかどうかは確認しておいたほうが良いと思います。というかカートに乗せるだけでも一苦労でした。

イケアは公式には通販・ネットショッピングは行っていませんが、購入を代行して配送を手配してくれるネットショップがいくつかあります。店頭で購入・発送する場合に比べて手数料の分だけ割高ですが、遠方に住んでいて交通費や時間がかかるという方は利用を検討してみても良いかもしれません。

段ボールに貼られているラベルです。今回は「ホワイト/パーチ調」のカラーを選んでみました。配送業者の人が部屋まで運んでくれるので、組み立てる場所まで運んでもらいましょう。できれば実際に机を使う部屋で組み立てたほうが、あとで運ぶ苦労が無くてラクチンです。

段ボールを開けてみました。中にはパーツがぎっしり詰まっています。

中に入っていた小さい段ボールを開けてみると、部品が入っていました。ネジや小さいパーツがぎっしり。無くさないように。

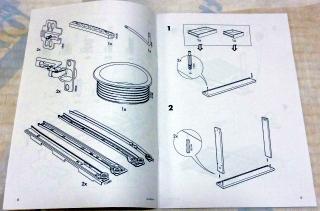

説明書です。部品の一覧と組み立て方が載っています…が、組み立て方はイラストのみで、説明の文字は一切書かれていません。世界中で家具を販売しているイケアならでは、ですが、正直わかりづらいです。

というわけで、ここからは説明書の手順に従って、組み立て方を写真といっしょに紹介したいと思います。

※注意! ロットや購入時期によって、組み立て方・手順が異なる可能性があります。ここで紹介している手順は、説明書の番号が「AA-476615-4」の手順に従っています。イケアのホームページに掲載されている説明書は、2013年2月現在で「AA-476615-5」になっています。パーツの数や種類も微妙に違っているようなので、このホームページの手順と手元の説明書の記載内容が異なっている場合は、手元の説明書を信じて組み立ててください。

まずは組み立てに使う道具を確認しましょう。ドライバーばかりですが。

電動ドライバー。これがないと組み立てられない…ということはありませんが、電動ドライバー無しでは途中で投げ出したくなると思います。コンセントに接続して使うタイプか充電式のタイプかは、どちらでも良いと思います。屋外で使う見込みがなければ、コンセントに接続するタイプのほうが充電切れの心配が無くて良いかも。 電動ドライバー。これがないと組み立てられない…ということはありませんが、電動ドライバー無しでは途中で投げ出したくなると思います。コンセントに接続して使うタイプか充電式のタイプかは、どちらでも良いと思います。屋外で使う見込みがなければ、コンセントに接続するタイプのほうが充電切れの心配が無くて良いかも。

ドライバー(#2)。普通のドライバーです。たまたま持っていた柄の短いものが便利でした。 ドライバー(#2)。普通のドライバーです。たまたま持っていた柄の短いものが便利でした。

板ラチェットドライバー。てこの原理で強い力で締められるので、しっかり組み立てられます。また、普通のドライバーが入らないような狭い場所のネジを締めるときにも活躍します。 板ラチェットドライバー。てこの原理で強い力で締められるので、しっかり組み立てられます。また、普通のドライバーが入らないような狭い場所のネジを締めるときにも活躍します。

ハンマー。本当はゴムハンマーなど打ち込んでも板に傷がつかないもののほうが良いのですが、無かったので布を当てて金づちで殴りました。 ハンマー。本当はゴムハンマーなど打ち込んでも板に傷がつかないもののほうが良いのですが、無かったので布を当てて金づちで殴りました。

ハンドドリル。デスク本体を組み立てるときは使いませんでしたが、追加ユニット(上部棚)を組み立てるときに大活躍しました。ちなみにこれは100円ショップで購入したもの。 ハンドドリル。デスク本体を組み立てるときは使いませんでしたが、追加ユニット(上部棚)を組み立てるときに大活躍しました。ちなみにこれは100円ショップで購入したもの。

たまたま家にあった工具ばかりですので、他にもっと便利なものがあるかもしれません。また、無くても気合で何とかなる…と言いたいところですが、ネジ山を舐めてしまうとアウトなので、必要最低限の工具は揃えておいたほうが良いと思います。電動ドライバーなどはイケアでも売っていますし。

では、いよいよ組み立てです。

1. 引き出しの組み立て(1)

まずは引き出しの組み立てです。大・小2つありますが、最初なので小さいほうの引き出しから組み立てましょう。

引き出しの前面の板に、プラスチックの部品のついたカムネジを取り付けます。最初のうちはパーツが多くて探すのが大変ですが、ツートンカラーを選んでいれば色付きのパーツは少ないのですぐに見つかります。

小さいほうの穴に、電動ドライバーで取り付けます。下穴があいているので、適当にやっても割とまっすぐネジが入っていきます。

2. 引き出しの組み立て(2)

引き出しの側面の板を固定します。細長い木の棒、木ダボを使います。

木ダボを穴にしっかり差し込みます。ハンマーで叩くなどして、しっかり奥まで差し込まないと、あとで強烈に後悔することになるので気をつけましょう。

穴の位置を合わせて、側板と前面の板を組み合わせます。側板の穴の部分に、カムネジが顔を覗かせています。

3. 引き出しの組み立て(3)

カムロックを使って、穴から顔を覗かせていたカムネジを固定します。

カムロックは大きさが3種類ありますが、ここではいちばん背の低いカムネジを使います。

カムロックに刻まれた▽印がカムネジのある方向にくるようにして、穴にしっかり押し込みます。ここでは電動ドライバーは使わずに、普通のドライバーで180度+αくらい回すと、カムネジにカムロックが食い込んで、しっかり固定されます。

カムネジとカムロックの組み立て方のコツは、イケアのオフィシャルブログにも詳しく載っているので、いちど読んでみてください。

4. 引き出しの組み立て(4)

引き出しの底板を取り付けます。

溝の部分にはめ込みます。この時点では左右にずれていても構いません。

5. 引き出しの組み立て(5)

引き出しの背板を取り付けます。

溝の部分を…

組み合わせることで、きっちりと固定されます。うまくできています。

6. 引き出しの組み立て(6)

引き出しの背板を固定します。プラスチックのネジ…のようなものを使います。

ネジのようなものですが、ネジ山がないのでハンマーで打ち込みます。

写真では途中までしか打ち込んでいませんが、当然最後まで打ち込んでください。

7. 引き出しの組み立て(7)

引き出しにレールを取り付けます。部品箱に4つの部品が1セットになって入っています。

レールに部品名が刻印されています。ここでは「DL」と「DR」を使います。

底板に沿わせて、このような感じで取り付けます。

8. 引き出しの組み立て(8)

長いネジ・短いネジ・細いネジの3種類がありますが、ここでは短いネジを使います。

ここの穴に短いネジで固定。ここは電動ドライバーが使えます。もう1か所の穴も同様に。

両側のレールの取り付けができたら、引き出しの完成です。

同じ要領で、大きいほうの引き出しも組み立てます。

組み立て終わった引き出しは、当分必要ないので邪魔にならない場所に片付けておきましょう。

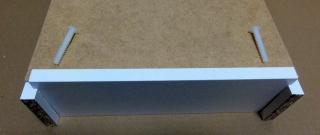

9. 脚部の組み立て(1)

続いて机の脚にあたる部分の組み立てに入りますが、ここからは戸棚を左側にするか右側にするかで組み立て手順が異なります。ここでは、戸棚が左側にくるように組み立てます。

まず、ケーブル受けの部分を組み立てます。ここは木ダボでの固定です。

こんな感じで組み合わせます。木ダボはしっかり押し込んで固定を。

10. 脚部の組み立て(2)

引き続きケーブル受けの部分の組み立てです。ここも木ダボで固定します。

取り付けると、こんな感じ。説明書にも注意書きがありますが、上下を逆にしないように気をつけましょう。

実際には、この向きで机に取り付けることになります。こう置くと、なんとなくイメージが沸きますね。

11. 脚部の組み立て(3)

脚部の側板に引き出しのレールを取り付けます。

まず、右側(金属の脚がつくほう)の側板にレールを取り付けます。こちらは「R」の刻印があるほうです。どちらの向きにすれば良いかだんだん分からなくなってくるので、説明書のイラストを参考にして間違えないようにしましょう。ちなみにこの側板も、最終的には大きい穴があいている方が上になります。

写真だと分かりづらいですが、この部分に「R」の刻印が。

短いネジで2箇所を固定。電動ドライバーでOK。

大きいパーツがきました。中央の側板です。片面は上から下まで穴がたくさん、反対の面は上のほうだけ穴があいています(同じ大きさで片面まったく穴がないものは、左側の側板です)

こちらには「L」の刻印があります。このレールも、短いネジ2本で固定します。

12. 脚部の組み立て(4)

レールをつけた側板に、それぞれカムネジを4本ずつ取り付けます。やたらと穴のあいている場所なので、取り付ける場所を間違えないように。

カムネジを取り付けると、このようになります。

13. 脚部の組み立て(5)

ケーブル受けに側板を取り付けます。

まずはケーブル受けの左右に木ダボを1本ずつ取り付け。しっかり打ち込みましょう。

まずは小さいほうの側板から。

カムネジ・木ダボを、それぞれ相手の穴に差し込んでいきます。

大きいほうの側板も同様に。一気に存在感が増しました。このあたりから組み立てに広いスペースが必要になってきます。

14. 脚部の組み立て(6)

カムネジをカムロックで固定します。

カムロック3種類のうち一番短いものは使い切っているはずなので、ここでは残りのうち短いほうを使います。

3つ並んでいるうちの一番奥のカムロックは、柄の長いドライバーだと上の部分と干渉して締められません。

板ラチェットドライバーがあれば問題なく締められます。柄の短いドライバーでも大丈夫。

これで、大きい引き出しを取り付ける部分が完成しました。

15. 脚部の組み立て(7)

続いて、小さい引き出し用のレールを取り付けます。先ほど組み立てたものの外側に、「R」の刻印のあるレールを固定します。

初めての垂直面へのネジ留め。難易度が上がります。

取り付けると、このようになります。

もう1枚の側板にも、レールを取り付けます。

こちらは「L」の刻印です。

16. 脚部の組み立て(8)

レールに続いて、戸棚の扉の蝶つがいを取り付けます。穴がたくさんありますが、それぞれ端の2つの穴に取り付けます。

先の細いネジを使って「A」の刻印のある穴で固定します。ここは扉を取り付けるときに位置を微調整するので、電動ドライバーは使わずに手で締めるほうが良いと思います。

部品にもとからついているネジのことは、今は気にしないでください。

蝶つがいの部品を取り付けました。

17. 脚部の組み立て(9)

側板にそれぞれ2本ずつカムネジを取り付けます。

見づらいですが、カムネジを取り付けました。

18. 脚部の組み立て(10)

いま取り付けたカムネジを使って、戸棚の底の部分の板を取り付けます。

そのままでは作業しづらいので、これまで組み立てたものを180度回転させています。

19. 脚部の組み立て(11)

カムロックで固定します。カムロックは長いものしか残っていないはずなので、間違えることは無いはずです。

20. 脚部の組み立て(12)

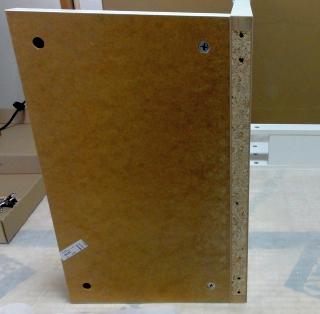

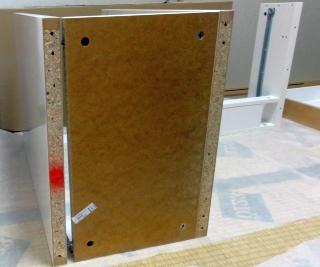

戸棚の背面にあたる部分を取り付けます。ここは木ダボでの固定になります。

側面が塗装されている面と塗装されていない面がありますが、いずれも塗装されている面が内側にくるように取り付けます。

木ダボはしっかりと打ち込みましょう。

21. 脚部の組み立て(13)

反対側にも木ダボを取り付けて、側板を組み合わせます。

作業しづらいので、また180度回転させました。もっと広い場所で組み立てられれば良いのですが。

22. 脚部の組み立て(14)

カムロックで側板をしっかり固定します。

これで脚の部分の組み立て完成です。上から見てみると、なんとなくそれらしい形になってきました。

23. 天板の取り付け(1)

また180度回転。天板を取り付けるための木ダボを6本取り付けます。

このような感じで、しっかりと打ち込みます。

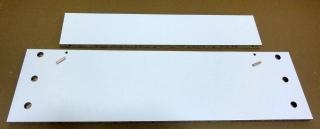

24. 天板の取り付け(2)

いよいよ天板の登場。裏面にカムネジを6つ取り付けます。ネジ穴は8か所あるので、左右どちらに取り付ければ良いか、よーく考えてから固定しましょう。

25. 天板の取り付け(3)

天板と脚部を組み合わせます。脚部を持ち上げて、天板のカムネジ・脚部の木ダボを組み合わせてはめ込みます。

はめ込むと、このようになります。

…と簡単に書きましたが、はめ込むのに20分かかりました。途中の工程で木ダボの打ち込みが十分でなくてパーツがしっかりはまっていない箇所があったようで、カムネジがなかなか穴に入ってくれませんでした。

あと、この作業を1人でやったのには無理があったようです。説明書にも書かれているとおり、ここだけは2人でやったほうが良いと思います。

26. 天板の取り付け(4)

天板をカムロックで固定します。大きい引き出しのほうは2か所。

小さい引き出しのほうは4か所。奥のほうはネジが締めにくいですが、しっかり締めましょう。

27. 金属脚の取り付け(1)

続いて、金属製の脚を取り付けます。

3つある穴のうち、まずは中央から。

ここで使う六角レンチは、ネジ類と一緒に入っています。ゆっくりと、しっかりと締めていきます。

28. 金属脚の取り付け(2)

残りの2か所も同じようにネジを締めます。

最初のうちは軽い力で締めることができるので、このようにレンチを縦にして使うと早く回せます。ネジが重くなってきたらレンチを横向きにして…

…イラっとします。

板ラチェットドライバーに六角レンチのビットがついていれば、スムーズに締めることができます。道具のチカラは偉大です。

ここの締め付けが甘いと間違いなくグラつくので、しっかりしっかり締めましょう。

29. 床面保護パーツの取り付け(1)

戸棚部分の底面に、床面保護用のプラスチックパーツを4か所取り付けます。

このような感じで、穴の部分にはめ込みます。

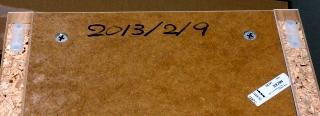

この先おそらく二度と見ることは無い部分ですので、底板にサインでも残しておくと楽しいかもしれません。

30. 床面保護パーツの取り付け(2)

金属脚の底部には、フェルトのシールを貼ります。

適当な位置に、2枚貼ります。残り2枚が余ってしまいますが、特に使い道もないので4枚とも貼ってしまっても良かったかもしれません。

これで底面の作業は完了です。

ひっくり返してみると…すっかり机らしくなっています。

ここのひっくり返す作業も、2人でやったほうが安全かもしれません。

上から俯瞰すると、こんな感じです。

31. 引き出しの取り付け

このように引き出しを斜め下から差し込んで、引き出し側のローラーが机側のレールに乗るようにして取り付けます。

引き出しがつきました。机らしさがアップしました。

ただし、この後の作業や、完成後に設置場所まで運ぶ際に邪魔になるので、引き出しは取り外してどこかに置いておきましょう。

32. 扉の取り付け(1)

戸棚の扉に蝶つがいを取り付けます。

ぱっと見ではどのように取り付ければよいか分かりづらい部品ですが、丸い部分が扉の穴にぴったりはまるようになっています。久々に電動ドライバーを使ってネジを締めましょう。

蝶つがいがつきました。

33. 扉の取り付け(2)

戸棚の扉を、机本体に取り付けます。

扉のほうの蝶つがいの部品の先端に大きめの丸い穴があいているので、机のほうの部品の中央のネジのところに穴の部分を差し込み、スライドさせてからネジを締めて固定します。ここは電動ドライバーは使わずに手で締めたほうが良いと思います。

何度か開け閉めしてみながら、机のほう(ネジ3つあるほう)の位置を調整します。扉が擦れたりせずにスムーズに開閉できるようになったら、ネジをしっかり締めましょう。

34. 棚板の取り付け(1)

戸棚の中に、棚板2枚を取り付けます。

棚のダボは単に押し込むだけですが、穴の大きさが小さくて入りにくい場合は細いドライバーなどでぐりぐりして穴を拡げてやる必要があるかもしれません。

蝶つがいのすぐ近くに棚板を設置する場合、蝶つがいが邪魔で棚板を入れにくいかもしれません。一度棚板を斜めにしたり、いちど棚板を置くまで入れて蝶つがいをかわしてからダボに乗せましょう。

35. 棚板の取り付け(2)

棚板にプラスチック製のクッションを貼り付けます。これが無いと扉を閉めるたびにバタンバタンとうるさくなってしまいます。

間違えて床保護用のフェルトを貼ってもあまり違和感はありませんが、フェルトの直径が微妙に棚板からはみ出します。

36. 仕上げ

穴隠し用のシールを、大きい引き出しの下の穴に貼ります。

左側の穴2か所と…

右側の穴2か所にシールを貼りました。

穴はたくさんあるのに、なぜこの4か所だけ塞ぐのかはよくわかりませんが…

最後に、天板のケーブル通し穴にカバーをはめ込みます。

力を入れなくても、簡単にはまりました。

というわけで、完成しました。

組み立てに要した時間は、写真を撮りながら、また途中で休憩を挟みながらでトータル4時間程度です。ただ、2人でやるべきところを1人でやったり、また説明書がわかりづらくて悩んでいた時間などもあるので、もう少し早く組み上げることはできると思います。難しい手順は特になかったのですが、とにかく部品の数が多いので気長にやりましょう。

仕上がり具合ですが、ガタつきは全くなくて非常に安定しています。30kg近い重量はダテではありません。また引き出しの出し入れも非常に軽くてスムーズです。作る手間はかかりますがそのぶん愛着が沸きますし、なにより価格が魅力です。勉強机やパソコンデスクに、ぜひオススメです。

…あ、追加ユニット(上部棚)もセットで購入した方は、まだ続きがあるので頑張ってください(私は別の日に組み立てました)。

|

![]() Copyright (C)1996-2018 HASHIMOTO "P!" Takashi

Copyright (C)1996-2018 HASHIMOTO "P!" Takashi